১৯৯০ সালের নভেম্বর মাস। কলকাতার ৩০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব আর্কিটেক্টস এর পশ্চিমবঙ্গ চ্যাপ্টার এক বিশ্ব স্থাপত্য সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। আমি তখন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। স্টুডেন্ট ডেলিগেট হিসাবে নাম লিখালাম এই জেনে যে, ৪/৫ হাজার টাকা থাকলেই সড়ক পথে কলকাতা গিয়ে সদর স্টিটের ডরমিটরি লজে থেকে ৭/৮ দিনের সফর করে নাকি ফেরত আসা যাবে।

মূলতঃ দেশের বাইরে গিয়ে আরেকটা দেশ দেখার এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলাম না। আমার ট্র্যাভেল শপিং ছিলো ৪ টা সাদা কালো ফিল্ম আর ৪ টা কোডাকের কালার ফিল্ম। ততো দিনে আমার দুইটা ক্যামেরা হয়ে গেছে। ক্যানন ও ভরলাম কালার ফিল্ম, আর মিনলটাতে সাদা কালো। এই নিয়ে দলের সাথে রাতের বাসে করে কুষ্টিয়ার হরিদাশ পুর। সেখান থেকে কিছু দূর ভ্যানে করে যশোর রোড দিয়ে বনগাও। সেখান থেকে পাবলিক বাসে করে নিউমার্কেটের কাছে সদর স্ট্রিটের মারিয়া লজের ৮ জনি কামরায় জনপ্রতি কুড়ি টাকা ভাড়ায় ৭ রাত থেকে ফেরত আসি একই পথ ধরে আবার সেই তিতুমীর হলে।

প্রথম দুই দিন কাটলো সেমিনারের ঘুমপাড়ানিয়া বক্তৃতা শুনে শুনে। ‘আর্কিটেকচার অব সিটিস’ শিরোনামের বক্তৃতায় নানা দেশের বড় বড় স্থপতিরা বক্তৃতা করতে থাকেন। আর আমি ফুরসত খুঁজি কেমন করে ‘কায়দা করে’ সেমিনার থেকে কাট মেরে কিছু দেখে আসা যায়। সেই গল্পগুলো বলি-

কায়দা করে আনন্দবাজারের

১৯৯০ সালের ১১ নভেম্বর। দ্বিতীয় দিনের সেমিনার চলছে তাজ বেঙ্গলের বলরুমে। সেখান থেকে কায়দা করে একটা ফোন করার ব্যবস্থা হয়ে যায় আমার। ‘কায়দা’ বলছি এ কারণে যে, ওই সম্মেলন কভার করতে আসা এক ফটো জার্নালিস্টের সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমার খাতির হয়ে যায়। তিনি আনন্দবাজার গ্রুপের ফটো

জার্নালিস্ট।

সেমিনারে আসা আর্কিটেক্টরা কেউ তাঁকে তেমন পাত্তা দেয় না। আমি দিই। পাশে গিয়ে বসে গায়েপড়ে কথা বলি। আমার সঙ্গে ১০ মিনিটের মাথায় তাঁর ভাব হয়ে যায়। ভাবের কারণ- আমার ক্যামেরা। তিনি যে মডেলের ক্যামেরা ব্যবহার করছেন, আমারটাও তাই। তাঁর প্রথমে ধারণা হয়েছিল, সম্ভবত বাংলাদেশ দলের অফিশিয়াল ফটোগ্রাফার হিসেবে আমি এখানে এসেছি। আসলে সেটা যখন নয় এবং আমি যখন স্থাপত্যের ছাত্র, আবার সম্মেলনের ডেলিগেট, আমাকে কিঞ্চিৎ খাতির ও করুণা করে আনন্দবাজার পত্রিকার কাউকে কী করে ফোনে পেতে হয়, তার কায়দাটা বলে দেন।

হোটেল রিসেপশনের পাশে থাকা ইন্টারকম ফোন থেকে আমি অপারেটরকে বলি, আমাকে যেন ‘আনন্দবাজার’-এ ফোন করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়।

ফটো জার্নালিস্ট আমাকে জিজ্ঞেস করেন -সুনীলদার সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে তো?

আমি জবাব দিইনা। আমার ফোন কানে লাগানো। আমি অপারেটরের কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করি।

মনে মনে বলি- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমার কী হন? আত্মীয়?

আত্মীয় তো বটেই। ‘আত্মীয়’ না হোক ‘পরিচিত’ তো বলতেই হবে। বিশ্বাস না করলে আমার ভিসা ফরম দেখে নিতে পারেন যে কেউ। আল্লাহ না করুন, এই কলকাতায় এসে যদি আমার কিছু হয়ে যায়, কেউ যদি আমার কোনো খোঁজ না পায়, যদি একজন মাত্র মানুষের কাছে আমার খোঁজ নেওয়ার অধিকার থাকে ভারত সরকারের, তিনি হলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কারন ভিসার ফরমে আমি তাঁর নামঠিকানা দিয়ে এসেছি কলকাতার তিন শ বছর পূর্তির উৎসবে । যাঁর নাম বিক্রি করে ভিসা নিয়েছি, তাঁর সঙ্গে একটু কথা না বললে মনটা যেন শান্তি পাবে না।

আমি ইন্টারকম কানে লাগিয়ে অপেক্ষা করছি টেলিফোন অপারেটরের। মিনিট দুয়েক আমাকে অপেক্ষায় রেখে একসময় অপারেটর জানান, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আজ অফিসে আসেননি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, ‘তাহলে শীর্ষেন্দুকে দেখেন।’

ও পাশে ফোন ধরেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। এ পাশে আমি।

‘নমস্কার দাদা, আমি কি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলছি?’

‘জি। বলুন।’

‘দাদা, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, আর্কিটেকচারের স্টুডেন্ট। আপনার লেখা পড়েছি। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।’

‘কখন আসতে চান?’

‘আপনি বললে এখনই রওনা দিতে পারি।’

‘এখন ঠিক কোথায় আছেন আপনি?’

‘তাজ বেঙ্গলে।’

‘তাজ বেঙ্গল’ থেকে ফোন করেছি, মিথ্যে বলিনি আমি। কিন্তু কেন যেন মনে হলো এই কথাটি বলার পর থেকে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গলার স্বরটি অনেক কোমল হয়ে গেল। এরপর ‘তাজ বেঙ্গল’ থেকে কী করে কোন বাস ধরে আনন্দবাজার-এ আসতে হবে, বাস থেকে নেমে কতটুকু হাঁটতে হবে, গেটে কী বলতে হবে, তিনি আমাকে বুঝিয়ে দেন।

আমি বলি, ‘দাদা, আমি ট্যাক্সি নিয়ে আসছি।’

‘দেশ’ পত্রিকার অফিসে যাচ্ছি এমনটা শুনে আরিফ ভাই রাজী হলেন আমার সাথে যেতে। পাশে দাড়িয়েছিলো দ্বিতীয় বর্ষের মাহফিল আলী। চিৎকার করে বলে- আমিও যাবো। ব্যাস, শুরু হলো যাত্রা। আমরা তিনজন একটা হলুদ ট্যাক্সি নিয়ে ছুটে চলি আনন্দবাজারে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কথা মতোই সেন্ট্রাল এভিনিউতে নেমে চাংওয়া চাইনীজ রেস্তোরার কাছাকাছি বাঁদিকের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেই একজন পথচারীকে আনন্দবাজারের কথা বলা মাত্র হাত উচিয়ে একটা শাদা পাঁচতলা সাইনবোর্ডহীন বাড়ি, ‘আনন্দবাজার গ্রুপ অব পাবলিকেশনস’-এর অফিসটাতে ঢুকে পড়ি।

তখন ভারতীয় সময়ে আমাদের ঘড়িতে বেলা তিনটে বেঁজে পঁয়ত্রিশ। গেরুয়া পোশাকের দারোয়ানকে পেরিয়ে রিসেপশনে গিয়ে শীর্ষেন্দুর নাম ও পূর্ব টেলিফোনের উদ্ধৃতি দিতেই তিনতলায় যাবার অনুমতি মিললো। কিন্তু ভেতরে ঢুকেই এলোপাতাড়ি ঘুরতে থাকি। সিঁড়িঘরটি কোথায়?

প্রথমে যে ঘরটির ছোট্ট দরোজা দেখে বাথরুম বলে ভুল করেছিলাম, পরে সে সুড়ঙ্গ দিয়ে উঠতে-উঠতেই মনে হ’তে লাগলো পত্রিকার অফিসের এমন নিরাপত্তা তো ঢাকার কোথাও দেখিনি।

তিনতলায় সবগুলো রুমের বাইরে কাঁচের দেয়াল। সরু গলির মতো করিডোর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে থমকে দাঁড়ালাম অনেকটা প্রিয় কোনো পরিচিতের মুখ দেখে। বইয়ের পেছনের প্রচ্ছদে দেখা সরু গোঁফ আর লম্বাটে মুখের আদল দেখে মনে হলো এই তো শীর্ষেন্দু ! কাঁচের দরোজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে ইতস্তত করতে না করতেই নিজে থেকে বললেন আপনি তাহলে ফোন করেছিলেন ?

সন্দেহ আর থাকে কোথায় ? শীর্ষেন্দু কলম গুটিয়ে বসলেন। সামনে তিনটে চেয়ার পেতে দিলেন আমাদের তিনজনের জন্যে। ছোট্ট একটা কামরায় ঘেঁষাঘেঁষি করে ৪/৫ জনের বসার ব্যবস্থা। একটা টেবিলে চোখে চশমা এঁটে বসে আছেন এক ভদ্রলোক।

শীর্ষেন্দু পরিচয় করালেন- ও আনন্দ বাগচী।

তাঁর পাশের ছোট্ট সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছেন যিনি তাঁকে পরিচয় করিয়ে বলেন- আর ও রমাপদ।

দু’জনকেইতো চিনি! দু’জনই নমস্কার ভঙ্গিতে হাত জোড় করে অভিবাদন জানালেন ।

শীর্ষেন্দুকে প্রথমেই বললাম, আপনি তো বাংলাদেশেরই ছেলে। বাংলাদেশে যান না কেন?

শীর্ষেন্দু আনমনা হলেন খানিকটা। বললেন, ‘৫০-এর পর আর বাংলাদেশে যাওয়া হয়নি। প্রায়ই যেতে ইচ্ছে করে, বিশেষ করে ‘৭২-এর পর একবার ভেবেছিলাম যাবো, কিন্তু এখনও যাওয়া হয়নি।

খানিক থেমে বলেন, ময়মনসিংহ এলাকায় তাঁর শৈশব কেটেছিলো । যে শৈশবের স্মৃতির খানিকটা জাবর কেটেছেন ‘উজান’-এ। ‘উজান’ সম্পর্কে বললেন যে, কেবলমাত্র এ রচনাটিতে আমি আমার শৈশবকে সবচেয়ে বেশি টেনে এনেছি ।

আমি কথা ঘুরিয়ে বাংলাদেশের লেখকদের কাছে নিয়ে আসতে চাই। জিজ্ঞেস করি -বাংলাদেশের কারো লেখা পড়েন ?

‘তেমন পাই কৈ ?’ শীর্ষেন্দুর জবাব। তিনি বলেন, ‘গদ্য তেমন আসে না। তবে কবিতা প্রায়ই পাই।‘

‘কাদের কবিতা ভালো লাগে আপনার ?’

‘শামসুর রাহমান, রফিক আজাদ।‘

‘আপনাদের প্রায় সব রচনাই কিন্তু ঢাকায় যায়। আপনারা বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয়।‘

মনে হলো খানিক চমকালেন তিনি। বলেন – তাই নাকি !

আমি বলি, আপনাদের মাধ্যেমেই কিন্তু আমাদের কলকাতা চেনা । এ কলকাতায় এটা আমার প্রথম আসা। বাসের বা ট্যাক্সির জানালা দিয়ে রাস্তার পাশের সাইনবোর্ডে যখন জায়গার নামগুলো দেখি তার প্রায় সব ক’টিই খুব চেনা পরিচিত মনে হয়। আপনাদের গদ্যগুলো কলকাতা শহরকে আমাদের অনেক আপন করে দিয়েছে।

শীর্ষেন্দু তৃপ্ত হলেন, এমন কথা শুনে ।

এমন সময় আনন্দবাজারেরই একজন সাংবাদিক তার এক ভাগিনাকে নিয়ে সেই কক্ষে হাজির। আমাদের আলোচনা খানিক থামিয়ে খুব ব্যস্ততার সঙ্গে সেই সাংবাদিক ভাগিনার পরিচয় দিচ্ছেন এভাবে- ছেলেটি বিশ্বভারতী থেকে এম, এ করেছে বাংলায়। সে বুক রিভ্যু করতে চায়, আর (ছেলেটির দিকে তাকিয়ে) তোমার লেখালেখি যদি কিছু থাকে, তাও দিয়ে দিও, দাদা দেখবেন।

বুঝলাম, লেখা ছাপানোর জন্য আনন্দবাজারের সাংবাদিক শীর্ষেন্দুকে তদবিরের জন্য এসেছেন।

কিন্তু শীর্ষেন্দুর চিড়ে ভিজলো বলে মনে হলো না। তিনি ঠোঁটের কোণে খানিক হাসির চেষ্টা করে বললেন–সাহিত্যের ব্যাপারে তো আমার কিছুই করার নেই। সম্রাট যেখানে নিজেই দেখছেন। তিনি এলে আলাপ করিয়ে দিবেন ।

সাংবাদিক চলে গেলেন।

আমি শীর্ষেন্দুকে জিজ্ঞেস করি- আপনি কি ‘সম্রাট’ বলতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে মীন করছেন ?

তিনি রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতেহাসতে জবাব দেন- বাংলা সাহিত্যের সম্রাট তো এখন একজনই।

আলোচনা ঘুরাতে চাইলাম। বলি- সমকালীন কিছু লেখকের কথা বলুন।

শীর্ষেন্দু আবারও পাশ কাটালেন। বলেন, দেখুন কনটেমপরারী রাইটারদের কোনো লেখাই আমি পড়ি না। পড়ার জন্য ওল্ড ক্লাসিক্স-এর অনেক কিছুই তো রয়ে গেছে সেগুলোই পড়ার সময় পাই না।

‘আপনি লেখেন কখন আর পড়েন কখন ?’

‘লিখি সাধারণত রাতে বাসায় বসে। পড়া যখন যেখানে সময় পাই।‘

‘দেশ-এ আপনার দায়িত্ব কি ?’

‘আমি সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছি। তাছাড়া ‘ভ্রমণ’ বিভাগটি আমি দেখি।‘

‘সুনীল দা কী দেখেন ? ‘

‘ওভার অল সব কিছুই, প্লাস সাহিত্য।‘

‘অফিসে বসে নিজের কিছু লেখেন?’

‘পুজোর সময় খুব তাড়া থাকলে লিখি।‘

‘সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করেন কোত্থেকে ?’

‘জীবন থেকে। এ জন্যে আমাকে সব সময়ই নানা রকমের জায়গায় যেতে হয়, মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়। অভিজ্ঞতা ছাড়া কোনো কিছু লেখা তো খুব কষ্টের।‘

‘আপনাদের সম্পর্কে একটা অভিযোগ শোনা যায় যে, আপনারা একটা বিশেষ গোষ্ঠীর লেখক ছাড়া বাকিদের লেখা ছাপান না, কিংবা অন্য দলের লেখকরা দেশ-এ লেখেন না।‘

শীর্ষেন্দু বলেন— আপনার শোনা এ অভিযোগটি বোধহয় সত্যি নয়। আমার মনে হয় যেকোনো ভালো লেখাই আমরা ছাপিয়ে থাকি। এবং আমরা সব সময়ই একজন নতুন ভালো লেখকের সন্ধান করি। আমার মনে হয় যাদের লেখা ছাপা হয় না কেবল তারাই এ অভিযোগটি করে।

‘কলকাতার সমকালীন প্রতিশ্রুতিশীল ক’জন তরুণ লেখকের নাম বলুন।‘

‘শীবতোষ ঘোষ, সুব্রত, আবুল বাসার, গদ্যে; কবিতায় জয় গোস্বামী, শ্যামল কান্তি দাস ।‘

‘দেশ নিয়ে আপনার প্রিয় কোনো স্মৃতির কথা মনে পড়ে?’

‘দেশ-এ আমার প্রথম লেখাটি ছাপা হবার ঘটনাই আমার সবচেয়ে সুখময় স্মৃতি। তখন আমি এম এ পড়ছি। ‘দেশ’-এর বাক্সে লেখা রেখে গেলাম। পরে দেখি সত্যি-সত্যিই ছাপা হয়ে গেলো। কী যে আনন্দ পেয়েছিলাম বুঝাতে পারবো না ।‘

ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে বললাম আমরা সাগরময় ঘোষ ও দিব্যেন্দু পালিতের সঙ্গে দেখা করবো। মাহফিল আলী শীর্ষেন্দুর বই কিনে অটোগ্রাফ নিতে চায়। কিন্তু এখানে তো বই নাই। তিনি কলেজ স্ট্রিটে আনন্দ পাবলিশার্সের ঠিকানা লিখে এক লোকের নাম লিখে দেন। এই লোকের কাছে এই টোকেন দেখালে সে অতিরিক্ত ১০% ছাড় দেবে তার বইয়ের।

আমরা এই টোকেন সংগ্রহ করি এবং বেরুনর প্রস্তুতি নেই।

শীর্ষেন্দু কামরা থেকে বেরুতে হয়নি। চেয়ার ছেড়ে উঠে ভেতরের একটা লম্বা সরু রুম দেখিয়ে বলেন, ঐ যে ক’জন আর্টিস্ট দেশ-এর পেজ মেকাপ দিচ্ছেন তা পার হলেই সম্পাদকের কামরা। তিনি আছেন। আপনারা যান, আমি বলে রেখেছি।

সেই কথা মতো টিনটেড গ্লাসে মোড়া ঘরের দরোজা ঠেলতেই সত্তরোর্ধ বছরের একজনকে দেখতে পাই। তিনি খুব স্বল্প আলোতে কি যেন একটা বই চোখের কাছে নিয়ে গুরু গম্ভীর মুখে বসে আছেন।

ইতস্তত করতে-করতেই ভেতরে ঢুকে নমস্কার, পরিচয় ও আগমনের কারণ বলাতে হাতের বই ভাঁজ করে টেবিলে রেখে চোখ থেকে চশমা নামিয়ে বসতে বলেন।

হ্যাঁ, তিনিই সাগরময় ঘোষ।

যে ছোট্ট ঘরটাতে সাগরময় ঘোষ বসে আছেন তার তিন দিকে বাংলা ও ইংরেজী বই-এর স্তূপ। ইংরেজী-বইগুলো কাঁচের সেলফে ভেতরে আটকানো, তার ডানপাশে বাংলা বই (সম্ভবত আলোচার জন্যে দেশ-এ পাঠানো) ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়ানো। বই-এর সংখ্যা হাজারও ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে মনে হলো।

সাগরময় ঘোষের গম্ভীর ভারিক্কি চেহারা দেখে কি দিয়ে কথা শুরু করবো বুঝতে পারছিলাম না। মাঝখান থেকেই বলে উঠলাম- ‘দেশে আপনি কতোদিন ধরে আছেন, কি ভাবে এলেন জানার খুব ইচ্ছা।’

তিনি বলেন- ১৯৩৩ সালে দেশ প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৪০ সাল থেকে আমি এই দায়িত্বে আছি। প্রায় ৫১ বছর ধরে চাকরি, এই অফিসে।

সাগরময় ঘোষ সম্পর্কে আমি বেশি কিছু জানি না। শুধু এটুকু জানতাম যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের সরাসরি ছাত্র ছিলেন। শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেছেন।

আমি কথা শুরু করি রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই। বলি- তাঁকে কি আপনার মনে আছে?

সাগরময় ঘোষ হাসলেন একটু। বললেন- দেশ পত্রিকায় যোগ দিয়ে প্রথম যে অ্যাসাইনমেন্টটা করেছিলাম, তা ছিল কবিগুরুর কাছ থেকে একটা কবিতা আর গল্প আদায় করা। সেটা কবিগুরুর মৃত্যুর মাত্র মাস কয়েক আগের কথা।

আমি জিজ্ঞেস করি – দেশ পত্রিকায় কীভাবে এলেন?

সাগরময় ঘোষ বললেন- স্বদেশি আন্দোলন করার জন্য একবার জেলে গিয়েছিলাম। সেই জেলখানায় পরিচয় হয় আনন্দবাজার-এর সম্পাদকের সঙ্গে। তিনিও জেলে। আমার চাকরি হয়ে যায় জেলখানাতে বসেই। আমাকে তিনটা অপশন দিয়েছিলেন তিনি। আমি নিলাম ‘দেশ’ পত্রিকার চাকরির কাজ। সেই থেকে আছি। দেশ পত্রিকায় আমার চাকরির বয়স ৫০ পার হয়েছে। তবে সম্পাদকের দায়িত্বে আছি এই সেদিন-১৯৭৬ থেকে। তা-ও ১৪ বছর হয়ে গেল।’

কথা বলতে বলতেই জেনে যাই, তিনি আসলে আমাদের বাংলাদেশেরই মানুষ। তাঁর জন্ম আমাদের কুমিল্লায়। কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ তেমন যোগাযোগ নেই। এবার আমি গলার স্বর নরম করে তাঁর সম্পর্কে জানা কিছু অভিযোগের কথা বললাম।

আমি জানতে চাইলাম, ‘মুসলমান লেখকদের নাম কেন আপনারা বিকৃত করে ছাপেন? যে লেখক আপনাদের কাছে লেখা পাঠান, তিনি তো তাঁর নামটি নিজেই লিখে দেন। আপনারা ছাপার সময় তার নাম বদলান কেন?’

থতমত খেয়ে যান সাগরময় ঘোষ। জানান, এটা একেবারেই অনিচ্ছাকৃত। কখনো ইচ্ছা করে করেন না। কখনো কখনো এমন অভিযোগও তিনি পান বলে জানান, ‘আরবি-ফারসি নাম বাংলায় অনেকে অনেকভাবে লেখে। কোনটা যে সঠিক নাম, আমরাও অনেক সময় বুঝে উঠতে পারি না।’

জানি, হিন্দি নামকে তরজমা করে কলকাতার কাগজে বাংলা করা হয়। ‘মিনাকষী’কে ‘মীনাক্ষী’, ‘আমিতাভ’কে ‘অমিতাভ’, ‘দিকষিত’কে ‘দীক্ষিত’ তাঁরা করেন বা ‘জয়সুরিয়া’কে করেন ‘জয়সূর্য’। তাই বলে শামসুরের নামের শেষাংশ ‘রাহমান’কে ‘রহমান’ কেন করবেন? (পরে আমি এমনও শুনেছি যে, ‘শামসুর’কে নাকি ‘শ্যামসুন্দর’ করে কলকাতার এক লিটিলম্যাগেও তাঁর কবিতা ছেপেছিল। আর আমার নাম ‘সকুর মজিদ’ হিসেবে বহু জায়গায় ছাপা হয়েছে, সংবর্ধনা নিতে মঞ্চে ডাকাও হয়েছে এ নামে ২০০২, ২০০৭ ও ২০১২ সালে)।

সাগরময় ঘোষ অত্যন্ত ঠান্ডা মাথার মানুষ। আমার কাছে তাঁর অজ্ঞতার কথা বলাতে আমি বিষয়টি চেপে যাই। কিন্তু তাঁকে ছাড়ি না। বলি -রবীন্দ্রনাথ যেভাবে আছেন, নজরুল কিন্তু সেই অর্থে কোনোভাবেই ‘দেশ’-এ নেই। এর মূলে কি নজরুল নামটি মুসলমান আর তাঁর বাংলাদেশে চলে যাওয়া? তিনিও তো আপনাদের বর্ধমানের লেখক!

হাসলেন সাগরময় ঘোষ। বোঝাতে চাইলেন যে, তিনি রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলকে তাঁদের প্রত্যেকের অবস্থান অনুযায়ী পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেন। নজরুলকে নিয়ে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র অসম্মানবোধ নেই। নজরুল যে অনেক বড় কবি ছিলেন, গীতিকার ছিলেন, অকপটে সে কথা বলেন।

আমি লক্ষ করি, এই প্রজ্ঞাবান সম্পাদক আমার অতি আক্রমণাত্মক কোনো কথাতেই বিন্দুমাত্র বিরক্ত হচ্ছেন না। বরং হাসিমুখে সব কথার জবাব দিচ্ছেন।

‘দেশ’ নিয়ে দেশে অনেক কথা শুনেছি। ভালো কথা যেমন আছে, মন্দ কথাও আছে। এই পত্রিকা এমন একটা অবস্থানে আছে যে কোন লেখকের জন্য এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোন লেখাই যেন তাঁর সার্টিফিকেট। আর এই দুর্লভ সার্টিফিকেট পাওয়া এবং না পাওয়া অনেকেরই এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। আজ কাছে পেয়ে এসব শোনাতে চাই এর সম্পাদক সাগরময় ঘোষকে।

এক ফাঁকে আমি দেখে নেই, আমার সাথে থাকা ভয়েস এক্টিভেটেড সাউন্ড রেকর্ডারটি ঠিক মত কাজ করছে কী না। এই ইন্টারভিউগুলো আমি দেশে গিয়ে কোন কাগজে ছাপাবো। কোথাও কোন বেরাছেরা যাতে না হয়, আর দেয়া জবাবগুলো যাতে ঠিক মতো লিখতে পারি তার জন্য এই ব্যবস্থা।

আমি বলি- আছা এ অভিযোগটি কি সত্য যে, লেখকদের মধ্যে লবিং রয়েছে এবং অন্য লবির লেখকরা আপনাদের কাগজে লিখছেন না ?

এ ধারণাটি ভুল। আসলে আমাদের কাজই হচ্ছে নতুন লেখক বের করা এবং পাঠকদের সামনে তাদের প্রতিষ্ঠিত করা। আমরা বরাবরই এর সন্ধান করেছি এবং লেখকদের প্রতিষ্ঠিতও করেছি। যাদের লেখা মনোনীত হয় না কেবল তারাই এ অভিযোগ করতে পারে ।

‘সুবিমল মিশ্র আপনাদের সম্পর্কের এ ধরনের অভিযোগ করেন।‘

‘আমাদের কাগজের উপযোগী তার কোনো লেখা তো আমি পাইনি।‘

‘দেশ পত্রিকায় আপনি লেখেন না ?’

‘দেখুন আমি তো লেখক নই, আমি লেখক তৈরি করি। লেখক হবার ইচ্ছা আমার কোনো কালেই ছিলো না। তদুপরি ৩টা বই লিখেছি, বাজারে ওগুলো আছেও। ‘

‘দেশ এর -এই চরিত্র কি গোড়া থেকেই ছিলো?’

‘না বেশ অদল বদল করে এ রূপ নিয়েছে। মূলত আমার ইচ্ছা ছিলো ‘দেশ’ দিয়েই সাহিত্য-সংস্কৃতির একটা জোয়ার ভারতবর্ষে বইয়ে দেবো। আমি ধীরে-ধীরে সে রকম একটা অবস্থানে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছি যাতে একজন সাধারণ বাঙালী তার শিল্প-সাহিত্যের নানা দিকের খবর ঘরে বসে জানতে পারে আমি সেই লক্ষ্যেই কাজ করেছি।‘

‘দেশ-কে এই চরিত্র দেবার জন্য আপনি সবচেয়ে বেশি প্রেরণা কার কাছ থেকে পেয়েছেন?’

‘বরীন্দ্রনাথের কাছে থেকে। গুরুদেবের প্রত্যক্ষ সাহচর্যে থেকে আমি তার কাছে অঙ্গিকার বদ্ধ ছিলাম যে একটা সত্যিকার শিল্প সাহিত্যের পত্রিকার আমি প্রকাশ ঘটাবো। আমার মনে হয় অল্প হলেও আমি সে অঙ্গিকার পূরণ করেছি। ‘দেশ’ বের করে আমি ক’জন লেখককেও প্রতিষ্ঠিত করেছি ।‘

‘যেমন ?’

‘যেমন সৈয়দ মুজতবা আলী, বিমল মিত্র, কালকূট, সমরেশ বসু, সুনীল, শীর্ষেন্দু, সন্তোষ, নীরেন্দ্রনাথ, সমরেশ, আবুল বাসার, মহাশ্বেতা দেবী।‘

‘দেশ-এর সম্পাদকের দায়িত্বে আর কতোদিন আছেন?’

‘আমি কয়েকবারই আবেদন করেছি আমাকে ছেড়ে দিতে, দেখুন বয়স হয়েছে অনেক আমার তো অবসর নেয়া দরকার, কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাকে ছাড়ছেন না। তবে এবার ছাড়বেন।‘

‘এবার বলতে কি বছর খানেকের মধ্যেই?’

‘অবশ্যই।‘

‘আপনার পর এ আসনে কে বসবেন ?’

‘কেন, সুনীল? সুনীল ইজ দ্য ফিটেষ্ট পার্সন ফর দিস চেয়ার।‘

‘এ বিষয়টি কি পাকা হয়ে গেছে?’

‘হ্যাঁ ।‘

আলোচনার মোড় ঘোরালাম আবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে। বললাম, অবসরে কী করেন?

‘গান শুনি। রবীন্দ্রনাথের আর ক্লাসিক্যাল, মাঝে মাঝে টিভি দেখি। ‘

‘বাংলাদেশের টেলিভিশন তো দেখা যায়, আপনি দেখেন?’

‘হ্যাঁ, বিটিভি’র নাটক এবং গান আমার খুব ভালোলাগে ।‘

ঘড়ি দেখলাম। একঘন্টা পরই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলে অনুষ্ঠান। এ ফাঁকে দিব্যেন্দু পালিতের সঙ্গে কথা না বললে পরদিন তো আর আসার সময় নেই। সাগরময় ঘোষ থেকে বিদায় নিয়ে দো’তলায় নামলাম, দিব্যেন্দুর কক্ষে।

আলোচনা শুরু করেন আরিফ ভাই। তিনি দিব্যেন্দুর খুব ভক্ত। মূলত গদ্য রচনায় দিব্যেন্দু একটা বিশেষ কায়দা মেনে চলেন বলে খুব সহজেই তাঁর রচনাকে আর ক’টা গদ্য থেকে আলাদা করা যায়। প্রকাশভঙ্গির পাশাপাশি বিষয় নির্বাচনেও দিব্যেন্দুর স্বকীয়তা আছে। মূলত তিনি নগরজীবনকে নিয়ে লেখেন ।

দিব্যেন্দু বলেন, আমি কখনোই লিখতে বসে পাঠকের কথা ভাবি না। আমি আমার মতো লিখে যাই, যে পাঠকের মনে ধরে সে গ্রহণ করবে ।

‘কারো অনুপ্রেরণা কি কাজ করে আপনার লেখায় ?’

‘তাও না। আমি আমার নিজের অনুপ্রেরণাতেই লিখি। আমি আমার রচনায় কোথাও কোনো চরিত্রের গোড়া থেকে বর্ণনা দেই না। সংলাপ বা তার আচরণই বুঝাবে সে কোন্ চরিত্রের। একটা চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে বসলে পুরো জিনিশটি একটা প্যাটার্নের মধ্যে চলে যায়, তখন আর সেখান থেকে বেরুনো যায় না। আমি লিখি আমার আহরিত অভিজ্ঞতা থেকে। আমি উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এমনকি নিম্নবিত্তদের মাঝেও বিচরণ করি। কিন্তু মধ্যবিত্ত নাগরকি জীবন নিয়েই আমার বেশির ভাগ রচনা।‘

‘বাংলাদেশের সাহিত্য পড়েন? কী ধারণা?’

‘বাংলাদেশেরে বই তেমন পাই না। আমি নিজেও কখনো বাংলাদেশে যাইনি। তবে যে সব লেখা পড়েছি তার মধ্যে হাসান আজিজুল হকের রচনা আমার ভালো লেগেছে। ওখানকার প্রবন্ধ, সাহিত্য বেশ উন্নত। তবে ওখানকার (বাংলাদেশর) কথাসাহিত্য তেমন গড়ে ওঠেনি। তারও একটা ঐতিহাসিক কারণও আছে। বিষয়টি খানিকটা রাজনৈতিকও।‘

‘কবিতা পড়েন? কে প্রিয়?’

‘পড়ি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা ভালোলাগে ।‘

‘আপনার রচনাগুলোর মধ্যে কোনগুলোকে উল্লেখযোগ্য মনে হয়?’

‘সহযোদ্ধা, ঢেউ, অন্তর্ধান, গৃহবন্দী, সিনেমায় যেমন হয়।‘

বাংলাদেশে তাঁদের বই যায় এবং এতো পাঠকও তাঁর বই পড়েন এমন কথা শুনে দিব্যেন্দু আরো আলাপ জমাতে চান। কিন্তু এখানেও ঘড়ির কাঁটা বাধা হয়ে দাঁড়ালো। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কথা বলে তড়িঘড়ি বেরিয়ে এলাম দিব্যেন্দুর কামরা থেকে। বলি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য আবার আসবো এবং আপনার সাথেও আরো অনেক কথা বলবো।

আনন্দবাজার ভবনে পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাটিয়ে চলে এলাম, আর যাওয়া হয়নি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তো ভালোই জানেন, ‘কেউ কথা রাখে না।’

রাণীর প্রাসাদ

রাতের বেলা ছিলো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল পরিদর্শণ এবং ডিনার। এখানে দেখি দুজন ক্যানাডিয় স্থপতি খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভিক্তরিয়া মেমোরিয়েলের পিলারের গায়ে মার্বেল খচিত পলেস্তারার কারুকাজ দেখছেন। আগ বাড়িয়ে আমি তাঁদের সাথে কথা বলি, তাঁদের ছবিও তুলি। জানতে চাইলাম, কেমন লাগছে এই দালানটি।

একজন খুব উদাস ভঙ্গিতে বলেন, বিষ্ময়কর, বিষ্ময়কর!

আমি বলি- কেন?

‘আমাদের দেশে যখন একটা ইটের ঘরও ছিলো না, তখন তোমাদের এই অঞ্চলে তোমরা এসব প্রাসাদ বানিয়েছো, এটা ভাবলেই বিষ্ময় লাগে।‘

বিস্ময় আমারও লাগে। আমি কার্জন সাহেবের মূর্তিটির পাশে দাঁড়িয়ে একটা ছবিও তুলি। এই সাহেবের বাংলাদেশে রিসেপশন দেবার জন্য একটা দালান বানানো হয়েছিলো, আমরা বলি –কার্জন হল। সেই সাহেব যখন ভারতের গভর্ণর তখন তাঁর প্রভুনী রানী ভিক্টোরিয়ার স্মরণে লাখ লাখ টাকা খরচ করে বানিয়েছিলেন এই প্রাসাদ ফুটানি দেখাবার জন্য। তিনি নিশ্চয় এই টাকা ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে আসেন নি। এই দেশের জমিদারদের কাছ থেকে যে খাজনা পেতেন সেটা দিয়ে বানান। বেলফাস্টের একটা দালানের নকশা অনুকরণ করে তার সাথে মোঘল ঘরানা মিশিয়ে এটা বানানো। গম্বুজের ঠিক নীচে ভিক্টোরিয়া রানীর একটা ছোট্ট মূর্তিও আছে। দোতলার একটা বড হলরুমে আছে রানীর কাপড় চোপড়। কেউ কেউ এটা দেখার জন্য আগ্রহ নিয়ে গিয়েছে। আমি ব্যস্ত ছিলাম ছবি তুলতে। আমরা সন্ধার আগে আগে গিয়ে পৌঁছাই। সাঁঝের লালিমার সাথে সামনে থাকা দিঘীতে এই দালানের যে প্রতিবিম্ব পড়েছিলো সেটা তুলে আমি খুব মজা পাই।

এই প্রাসাদের শহরে আমরা অভিভুত হয়ে নানা রকমের দালান দেখি। কিছু সাদা রঙের, কিছু ইটের। কলকাতা যাদুঘর, চৌরঙ্গী, ডালহাউসি, হাই কোর্ট, পোস্ট অফিস – এসব । আমাদের দেশে হাই কোর্ট ভবন যেমন, ওদের দালানগুলো অনেকটা সেরকম।

কলকাতা দর্শণ

তিন দিনের সেমিনার শেষ হয়ে গেলেও আমাদের হাতে সময় ছিল আর চার দিন। এ সময় আমাদের কলকাতা ঘুরে দেখার কথা।

কলকাতা নিয়ে আমার দীর্ঘ দিনের অনুভূতি। আমার দাদা ও নানা কলকাতা থেকে জাহাজে উঠে চাকরিতে যেতেন। নানা পরে লন্ডন চলে যান। দাদা ১৯৫৮ সালে দিকে অবসর নেন জাহাজের চাকুরি থেকে। বাবার চাকরি হয় জাহাজে। সেও কলকাতা বা চট্টগ্রাম থেকে উঠতেন। দাদা থাকতেন খিদিরপুর। খিদিরপুরের নানা গল্প আমার শোনা। কলকাতার একই গল্প বারবার বলতেন। অবসর জীবনে তাঁর সমস্ত স্মৃতিকথা ছিলো কলকাতা নিয়ে। হাওড়ার পুলের কত গল্প, নদী ঘাটের গল্প, পীর ফকির দরবেশের গল্প এমন কত কী।

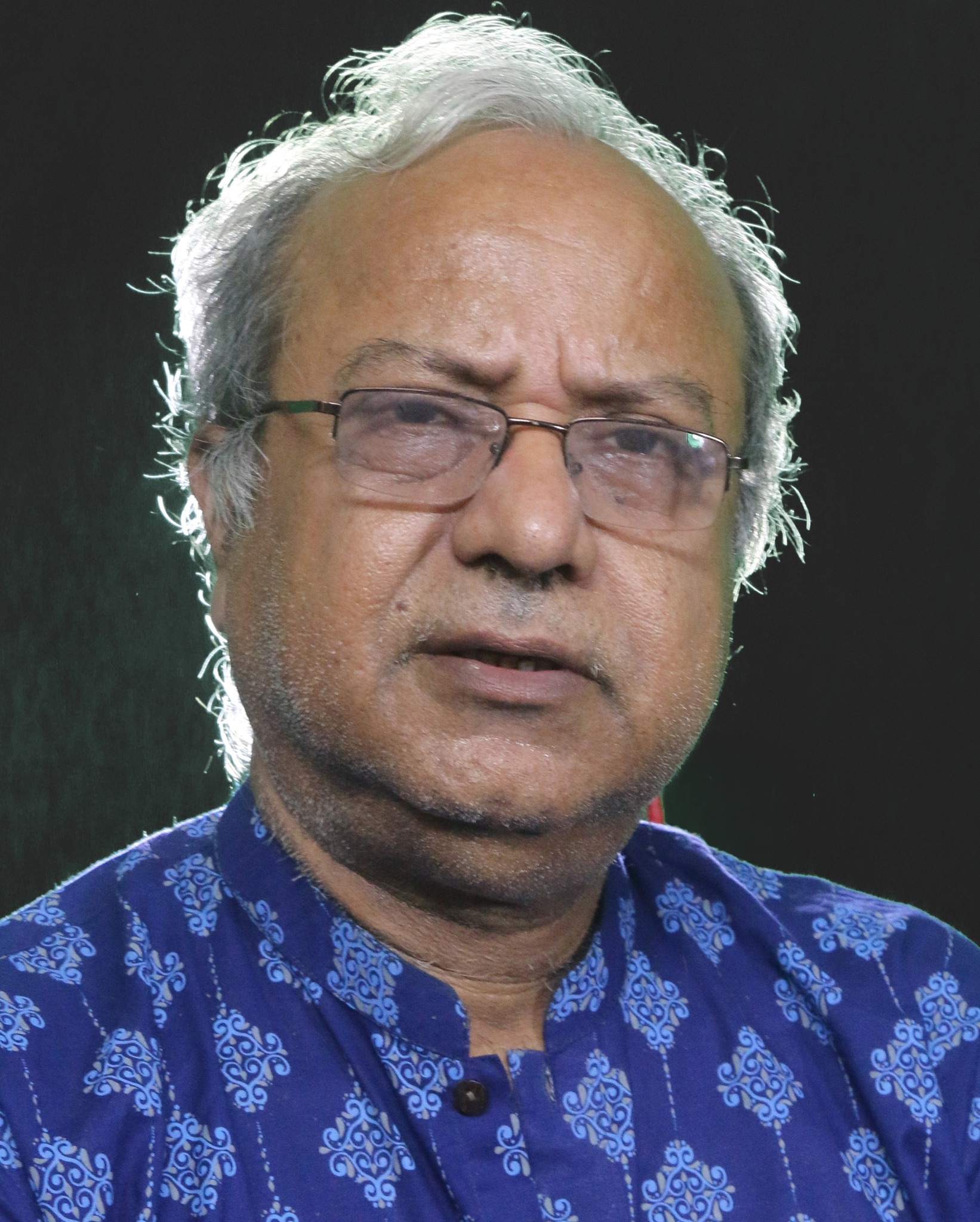

সেমিনারের পরের দিন আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় শিবপুরে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। এখন যেটা বি ই কলেজ নামে পরিচিত। আমাদের নিয়ে যান স্থপতি মাজহারুল ইসলাম। তিনি এক সময় এই কলেজের ছাত্র ছিলেন।

আমরা হাওড়া ব্রিজ পার করে শিব পুরে যাই। মাজহারুল ইসলাম স্যারকে নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। আমরা ছাত্রছাত্রিদের কিছু মডেল দেখি আর একজন আরেক জনের দিকে তাকিয়ে হাসি।

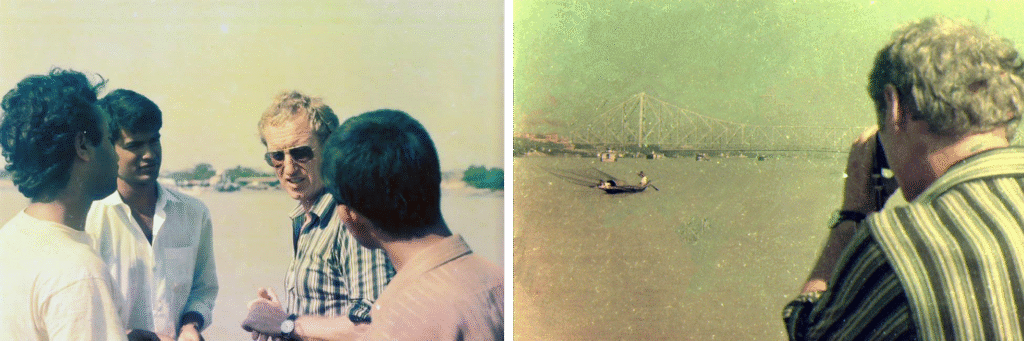

হাওড়া ব্রিজ আর গঙ্গার ধার আমাকে টানে । আমি ছবি তুলতে বের হই। আমার সাথে নায়ক, নব্বীর, টিটো, জামিল, শওকত। এঁরা সবাই আমার ক্লাসমেট। আমি এক সাদা চামড়ার ফটোগ্রাফারকে দেখি। কাছে গিয়ে

নৌকা গবেষক ফটোগ্রাফারকে নিয়ে আমাদের অনেক কৌতুহল ছিল

গঙ্গার তীর, নভেম্বর ১৯৯০

কৌতুহলী হয়ে তাঁর ছবি তোলার বিষয় নিয়ে জানতে চাই। আমাকে বলেন, তিনি এসেছেন এখানে নৌকার ছবি তুলতে। এই অঞ্চলে কতো রকমের নৌকা হয় এটা তাঁর গবেষনার বিষয়। তিনি ফটোগ্রাফার নন, তিনি নৌকা গবেষক।

আমাদের ফাঁকা তিন দিন হেসেখেলে চলে যায়। দিনের বেলা কেটে যায় নিউ মার্কেট আর চৌরঙ্গীর ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে। আমি আছি আমার ক্যামেরা নিয়ে। কিছু দালানের ছবি তুলি। গঙ্গার তীরে ফটগ্রাফির সাবজেক্ট খুঁজি। মন মতো তেমন কিছু পাই না। গড়ের মাঠে যাই। ঘাসের উপর শুয়ে থাকি। আবার ফুটপাথ ধরে হেঁটে হেঁটে সদর স্ট্রিটে চলে আসি।

এক দিন দেখি ফুটপাথে একটা গর্ত করে এক লোক পুরো গর্তের ভেতর তাঁর মুখ ডুবিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। তাঁর হাত দুটো উপরে। হেঁটে চলা পথিকদের কাছে সে আসলে করুণা ভিক্ষা চাইছে। কেউ সিকি-আধুলী কিছু একটা দিচ্ছে। আমার খুব ইচ্ছা করে সে কতোক্ষণ এভাবে থাকতে পারে তা যেনো দেখি। ঢাকায় হলে নিশ্চয় শ’খানেক লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। ঢাকায় বেকার বেশি। কলকাতায় কি তাহলে বেকার

কম ?

নাহ, বেকার আছে আবার কাজের পেছনে ছোটা লোকও আছে। এ কানে দল বেঁধে কেউ তার পাশে দাঁড়িয়ে নেই। পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে বেশিরভাগ লোকই। আমিই বা কেনো অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখব। আমার তাড়া আছে হোটেলে যাবার। মাহফুজ ভাই কাল আওয়াজ দিয়েছেন, আজ সন্ধ্যায় মজার কোন জায়গায় নিয়ে যাবেন।

আমাদের দলে আছেন মাহফুজ ভাই। তিনি রাতের বেলা খুব মজা করেন। দুই রাত আগে আমাদের গেস্ট হাউজের ছাদের উপর থেকে পাশের গেস্ট হাউজের ছাদে হুল্লোড় করা কিছু সাদা চামড়ার তরুন-তরুনীদের কাছে এক বোতলে কী যেন পাঠালেন। তারা খেয়ে যতো হুল্লোড করে মাহফুজ ভাই রুমে এসে এই বর্ণনা দিয়ে আরো বেশি হুল্লোড় করেন।

পরদিন বিকেল বেলা মাহফুজ ভাই বলেন, কলকাতার কিছু চটকদার জিনিস দেখাবেন। কিন্তু কী সেটা ?

কলকাতা থেকে ক্যাবারে উঠে গেছে কিন্তু কিছু ‘থেটার’ আছে, যেখানে কলকাতায় আগেকার দিনে যেসব নাটক হতো, সেরকমেরই নাটকের আয়োজন করা হয়। শহরের তিন শ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে এসে যদি আগেকার দিনের নাটকের স্বাদ পাওয়া যায়, মন্দ কী! কিন্তু ঠিক কোথায় এর আয়োজন-এটা জানা ছিল না। আমাদের দলে মোট আটজন। এর মধ্যে আমি কনিষ্ঠতম ছাত্রসদস্য। বাদবাকিরা সদ্য বুয়েট থেকে আউট হওয়া তরুণ স্থপতি। একজন আমাদের দলের ফুর্তিবাজ শিক্ষকও, নিজাম স্যার। আমরা দুটো ট্যাক্সি ভাড়া করি। ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে বাংলায় তেমন কথা বলা যায় না। বাংলায় প্রশ্ন করলে সে হিন্দিতে জবাব দেয়। দলের কনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে আমার সব মাফ। ট্যাক্সিভাড়ার ভাগও দিতে হয় না। টিকিটের পয়সাও না। আমি সত্যিই আরামে আছি। আমার কাজ ভাইদের সঙ্গে থাকা। বড় ৬ ভাই আর এক স্যার। আমরা ৮ জন দুই ট্যাক্সি। এক ট্যাক্সির ভাড়া একা স্যার দেন, আরেক ট্যাক্সির ভাড়া যখন দেয়া হয় আমি ক্যামেরা হাতে সাবজেক্ট খুঁজি।

হাতিবাগানের কমার্শিয়ালে

এক সময় আমাদের এক জায়গায় নামিয়ে দেওয়া হলো। এখন জানি, যেখানে নামিয়ে দিল, সে জায়গাটিই ‘নন্দন’সংলগ্ন নাটকপাড়া। ‘একাডেমি অব ফাইন আর্টস’-এর মিলনায়তন এখানে। অনেকগুলো কাউন্টার আছে টিকিট কাটার জন্য। নাটকের নাম লেখা থাকে কাউন্টারের ওপর। যিনি টিকিট কাটতে গেলেন, একটুক্ষণ পর কঠিন মুখ করে তিনি ফেরত এলেন। কারণ, যে নাটকের কথা তিনি বলেছেন, সে নাটক এখানে হয় না। বলেছেন, ‘দাদা, ওসব তো কমারছিয়াল, ওগুলো হাতিবাগানে হয়। ওসব দেখবেন কেন, আমাদের নাটক দেখুন।’

আমাদের দুটো ট্যাক্সি আবার ছুটে চলে উল্টোপথ ধরে। উত্তর কলকাতার শোভাবাজার অঞ্চলের কোথাও আমাদের নামিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে ছোট্ট গলিপথ ধরে হেঁটেহেঁটে পুরোনো জমিদার বাড়ির মতো একটা দালানের সামনে আমরা আসি। দালানের সামনে সিংহের মূর্তি। পাশেই টিকিট কাটার ঘর। আশপাশে তিন-চারটা পুরোনো বাড়ি। কিন্তু আকার-আকৃতি অনেকটা সিনেমা হলের মতো। বাড়িগুলো যে এক-দেড় শ বছরের পুরোনো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দেখি পাড়ার লোকজন, বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত দম্পতি, তাঁরা এসেছেন নাটক দেখতে। টিকিট কেটে আমরাও ঢুকে যাই। শুরু হয় নাটক।

এই নাটকের ধরন মঞ্চনাটক আর যাত্রার মাঝামাঝি কিছু। আমি যাত্রা দেখেছি কয়েকটা। সন্ধ্যার পর থেকে একে একে নর্তকীরা এসে নাচতে থাকেন। নাচতে নাচতে স্তরে স্তরে অনেকগুলো কাপড় শরীর থেকে খুলে ফেলেন। এসব শেষ হলে মাঝরাতের দিকে শুরু হয় নাটক। উঁচুস্বরে সংলাপ আর অতি-অভিনয় এগুলোর বৈশিষ্ট্য। নাটকের মাঝখানে একটা উপলক্ষ বের করে আবার কিছুক্ষণ চলে নাচানাচি। নাচ শেষ হলে আবার অভিনয়। এখানে এই নাটক দেখতে দেখতে সেসবের কথাই মনে পড়ল। তবে এখানে ভদ্র পোশাকে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয় করতে থাকেন। ‘কাহিনির প্রয়োজন’-এ হঠাৎ করে আবির্ভূত হয় ‘বাণিজ্যিক উপাদান’। স্কার্ট পরা একজন তরুণী এসে নাচতে শুরু করেন। তিনি শেষ করেন ছোট হাফপ্যান্টে এসে। অনেকটা আজকের যুগের হিন্দি সিনেমার ‘আইটেম সং’-এর মতো এসব নাচের ঢং। একটা নাটকে এরকম চার-পাঁচটা বাণিজ্যিক আয়োজন থাকে।

বিদায় কলকাতা

ফেরত আসি আবার নিজের ডেরায়। এ কয়দিনে খাবার দাবার নিয়ে সঙ্কট ছিলো না। পাঁচ তারা হোটেলের ফানা ফানা আইটেম। বুফেতে সাজানো। পাকস্থলি ভরে খাদ্যনালী গলা পর্যন্ত এসে ধাক্ষা দেয়া পর্যন্ত উদর ভর্তি করেছি। কিন্তু সংকটে পড়ে যাই তিন দিন পর। খেতে হবে নিজের টাকায়, তা তো ঠিকই, কিন্তু খাবার মুখে রোচে না। কী সব মসল্লা ব্যবহার করে যে সব তরকারির স্বাদ একই লাগে। সবকিছুতেই দেখি পনির মেশানো। কলকাতার খাবার আমার ভালো লাগে না। বুঝতে পারি না কেমন যেন স্বাদ, বোঝাতে পারি না ওয়েটার-বাবুর্চিকেও। কারণ, তারা আমার ভাষা বোঝে না। আমাদের মধ্যে যারা অনেক হিন্দি সিনেমা দেখেছিল, তাদের কেউ কেউ যা বলে ওয়েটাররা সেগুলো বোঝে, আমি বুঝতে পারি না। শুধু বুঝি, বাঙালির শহর কলকাতা অবাঙালি ব্যবসায়ীতে ভরে যাচ্ছে এবং এসব অবাঙালি রেস্টুরেন্টে প্রত্যেকেই নিজেদের অঞ্চলের খাবার নিয়ে এসেছেন এখানে, বাঙালির খাবার হয়তো তাঁদের বাড়িতে। রেস্টুরেন্টে নেই।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফুটপাতে কিছু খাবারের দোকান দেখি। তারা চাউমিন বানায়, ডিম ও মুরগির মাংসের মিশ্রণে চমৎকার কিছু জিনিস তৈরি করে, সঙ্গে লেবুর সঙ্গে মসলা মেশানো ঠান্ডা পানির শরবত। আমি এসব রাস্তার খাবারে স্বাদ পেয়ে যাই। আমার বেশ চলে যায়।

তবে ৮ দিনের ঘুরাঘুরি শেষেও ঠিক মনে হলো না যে বিদেশ এসেছি। কলকাতাকে বিদেশের শহর বলে মনে হয় না। একবার বিদেশের শহর দেখতে হবে। আপাতত এখন আবার ফেরত দেশে যাওয়া। গাঁট-বোচকা বলতে আমার অল্প কিছু কেনাকাটা, ক’খানা সাবান, কিছু লোশন, একখানা চাদর আর ৪০% ডিস্কাউন্টে কেনা আধাব্যাগ বই। বইগুলো যে এতো ওজনের টের পেলাম বেনাপোল আর হরিদাসপুরে নো-ম্যান্স ল্যান্ড দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে।

আমরা সবাই বেনাপোল ভাগে এসে জড়ো হই। এক জায়গায় সবার জিনিসপত্র গোছানো। আমাদের জন্য একটা বাস ঠিক করা আছে। ধীরে ধীরে আমরা সেই বাসে উঠি। হঠাত দেখি বাসের সামনের তিন সীটে বসে আছেন ড্যানিয়েল ডানহাম, তাঁর স্ত্রী ম্যারি ফ্রান্সিস ডানহাম আর তাঁদের কিশোরী কন্যা ক্যাথরিন ডানহাম। বাংলাদেশ দেখার জন্য এই তিন আমেরিকান এখন উদগ্রীব।